ドナウ河口に、エンドロールが流れた。

jun,july.2012 ルーマニア・イスタンブールツアー K.Hara

ブカレスト。ノービジネス、ノーマネー

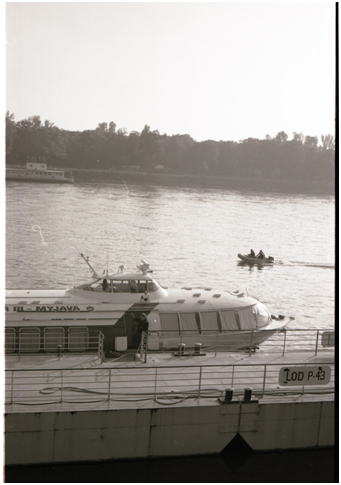

「ゴースト・トレインは東の星へ」という本のなかで、登場人物にブカレストのことを「no business, no money」と言わせたのはポール・セロ(注1)だ。空港から市内へむかう暗いバンのなかで、今回のガイド不老林さんも同じことを言った。「ルーマニアには仕事がなく、若い人はどんどん海外へ出て行ってしまう。このままでは国がなりたたなくなってしまいます」と、大学教授のような知的な風貌をした不老林さんが、やや悲しげな口調でそうもらした。セローは、もっと言っている。「ルーマニアが輸出するのは小麦と、幼児と、売春婦」。これはセロー独特の言い回しだろうが。1989年の、あの刺激的な革命。世界中に刻々と同時配信されたチャウシェスク体制の崩壊シーン。それ以降、ルーマニアについて語られることはあまりない。少なくとも私の知識はゼロだ。それなのにルーマニア行きをのぞんだのは、ただひとつ。ドナウ河全域(支流を辿れば、本当は10カ国にものぼるのだが)を抜けて河口まで行きたかったからだ。もう16年も前、ドイツのドナウベルトという街で、緑色の急流ドナウ(ダニューブ)河に出会った。その後、オーストリア、スロバキア、ハンガリー、流域の国も含めるとチェコ、クロアチアと、ドナウの旅は続いた。自転車で、列車で、船で、車で。近づいたり、遠のいたり。ところどころ切れ切れになりながらも、鎖のようにドナウと伴走してきた。そして旅のしめくくりに黒海へ。本来ならブルガリア、ルーマニア国境をたどって河口へ、というのが理想なのだが、今回はルーマニアの内地からアプローチすることになった。(注2)しかし河口といっても河は一本のまま海に流れ込んでいるわけではない。200km以上の海岸線に扇状になって枝分かれし、黒海に注いでいる。実際にはどこを河口と呼ぶべきかわからない。もともと総本家ドナウ河口などというものはない。源流もいちおうはドイツシュヴァルヴェルト地方のフルトヴァンゲン郊外ということになっているが、オーストリアこすが源流だ、と言い張っているひともいることだし。本当はドナウ・デルタのスリアのあたりをゴールにするのが理想的だが、今回はずっと南、コンスタンツアを一応のゴールとすることになった。コンスタンツアへの途上、鉄橋からドナウ河口の支流の一本が垣間見えた。感激というものではなかった。が、28おおkm、よくここまで流れてきてくれたなという、ドナウ河の水へのいとおしさを感じた。それと一緒に、私のなかの「ドナウの旅」にエンドロールが流れ出した。映画だって唐突に終わりがくる。私の心のフィルム「ドナウの旅」のスタッフは、十数年の間、面倒を見てくださった矢野、武藤さんというツアーコンダクターのおふたり。キャストは、ご一緒に走った延べ100名以上のみなさんだ。多いときは20数名が長い列をつくって走った。北海道から九州まで。たくさんの方が参加した。すでに亡くなられた方も何人かいる。顔は覚えているのに名前が出てこない方も多い。事故もあったし,盗難にもあった。迷子もでたし、病人も出た。でも、思い出すのは走った後のビールのうまさだけだ。1日100kmも走っていたのに、今は午前中できりあげ。サポートカーのひととなった。ドナウの旅の間、ずっとご一緒だったのはOさんとHさんのふたりだけ。ブタペストやブラスチラバへも行った。今回も、たまたま3人になってしまった。3人で黒海の水に漬かった。 2005年。ブラスチラバ。ドナウ。

エンドロールのあとにはボーナストラックがあった。それはコンスタンツァの北、ママイアからの40km足らずのサイクリングだった。両側は見渡す限りのひまわり畑。人影もない一本道を走ってゆくと、自然に、中学生のころ暗記させられたブラウニングの、あの詩を思い出した。「あげ雲雀名乗りいですべて世はこともなし」ほんとうに雲雀が舞いあがり、ピーチクチクチクと鳴いていた。 ひまわりと農夫と馬車のトランシルヴァニア地方から、野良犬と集合住宅と大宮殿のブカレストへ直行。そこは旧社会主義国独特の、あのやや落剥した外観の、ひとが押し合いへし合いし、クラクションを鳴り響かせる街だった。ヴェトナムや中国の地方都市に似た、活気があるようで、その奥の疲れた表情が見えるような。そんな街。汚れた犬が横断歩道を渡っていった。 大宮殿。愚劣きわまる大張りぼて。しかつめらしくパスポートをとりあげ、セキュリティをくぐらせ、女性ガイドがつく。軍帽が大きい国と、セキュリティに神経過敏なところにろくなことはない。仰々しい説明とは裏腹に、寒々しくわざとらしい会議場、チャウシェスク夫人お気に入りという焦点のさだまらない馬鹿げた絵、ハリウッド映画の撮影につかったローマ時代の書割セットをそのまま残している大広間、マイケル・ジャクソンが立ったというバルコニー・・・。

嘘と、かび臭さと、隙間風が吹き抜ける。13年も前、この国は見事に革命をとげたのではなかったか。胸のむかむかが収まらず、不老林さんに、つい言わずもがななことを聞いてしまった。「ルーマニアのひとは、この建物をどう思っているのでしょうか?」不老林さんは、一瞬とまどった表情をし、「今でも、ここを立派なものだと思い、地方からも大勢見物にくるんですよ。この若い人もそうです」と、私たちのなかに混ざっていたルーマニアの若者のほうを見た。 国民は、この張りぼてを、てっきり旧体制の象徴としてとらえ、そういう目でみていると思っていたのに。カーテンの長さがどうの、コンクリートの柱に貼り付けたピンク大理石がどうの、廊下の長さがどうの・・・と、チャウシェスクの門番のような自慢げな説明をさせられているガイドが気の毒になってきた。不老林さんはつづけて「革命のあとは、この建物を壊そうという話もあったんですが、経費がかかりすぎて立ち消えになりました」と口を濁した。美術館という名目で莫大な入場料が入り、国民も見物におしよせているなら、それはそれでかまわない。他人の国に口を出すつもりは、まったくない。知らず知らず日本の北の方にある某国を連想して、必要以上に腹が立ったのだ。悪い癖だ。

連日、ガイドをしてくれた不老林さんは、京都大学で日本のキリシタンについて学んだ学級肌のひとだ。歴史、美術からワインまで、あらゆることに造詣が深く、礼儀正しい。心配りも並みのものではない。合気道の有段者だ。含蓄という言葉にあてはまるひとだ。ドライバーの剃林さんは、暖かい。若いのに苦労人だ。私のつたないフランス語に付き合ってくれ、愚痴ももらしてくれた。とても疲れただろう。よく眠れないとも言っていた。お母さんはタバコを吸いすぎて亡くなったそうだ。いつもユーモアを絶やさない。前も見えない豪雨のなかもハンドルを握り続けた。サイクリングリーダーの高根留さんは森の人だ。実家ではトリュフを採り、マウンテンバイクで野山を走りまわる。クロスカントリーの選手だ。毎日、見えないところで乗り終えたバイクのメンテナンスをしてくれていた。そして今の仕事を大きくする夢をもっている。若くて、体力もある。これからのルーマニアを開いてゆくひとだろう。知のひと。情のひと。力のひと。三人三様のルーマニアのひとにお会いできてよかった。ちょっと大相撲千秋楽の表彰状のような強ばった言い方だが。(この巨大建物はダンボールでできています。触ると壊れます)

イスタンブール。グッドビジネス、グッドマネー

セローは、ルーマニアに続きトルコ・イスタンブールに行く。その車内で、登場人物にブカレストとは対比的に「Isutanbul.good business,good money」と言わせている。イスタンブールは、私の思い込みの五分の一くらい大きさだった。駅や、橋や、モスクや、ミナレットがごちゃごちゃと寄り集まっていた。ジオラマのような街の、路地や港や橋にひとがあふれかえり押し合いへし合いしていた。ボスポラス海峡でさえ思い描いていたようなドラマチックな海ではなく、やや広めの河という印象だ。ボスポラス、なんと素敵な響きだ。バッタンバン、マットグロッソ、コチャバンバ・・・。そこがどこなのかも知らず、でも響きのよい地名がある。ボスポラス、ダーダネルス。トルコのマルマラ海は、出口と入り口に、ふたつも響きのよい海峡を持っている。いや、それ以上にこの町の名前自体がすばらしい。ビザンチウム、コンスタンチノーブル、イスタンブール。三つもの美しい名前を持つ、ひとつの都市。リズムをつけるだけで曲になる。 短い間ならイスタンブールはそれなりに居心地のよい観光地だった。トプカピの宝物がすべて偽物でも、肩に手をかけてくる一見好人物がぼったくりでも、鯖サンドが悪臭紛々でも、そんなことは織り込み済みという感じ。騙されてやろうという気持ちにもなる。じつは、先方はもっと上をいっているのだろうが・・・。

地図をマーキングするように名所を歩くでもなく、名物ケバブを食べるでもなく、ましてや絨毯屋を覗くでもなく。路地から路地へチャイを飲みながらそぞろ歩けばけっこう楽しい。鼻先をかすめながらけなげに走るトラム。ぐんぐんと坂を登ってゆくアールデコの遺物のようなテゥネル(トンネルとよばれているケーブルカー)。危なっかしく海峡を行き交うフェリー。どれも楽しく、可愛く、かつ安い。 ガラタ塔のうえからタクシム広場まで長いプロムナードがつづく。そこを中心にした新市街。その向こうはオフィス街だ。ここには旧市街のおどろおどろしさとはまた別のイスタンブールがあった。どこともわからぬ多国籍のひとが行き交い、炎天下の道端にぺたりと座ってピアニカを吹く子供がいる。この子も、またロマなのだろうか。古そうな本屋、文房具店、骨董店、お菓子屋などがならび、フランス領事館の中庭ではお茶も飲める。と、だらだらとイスタンブール観光を羅列してもはじまらない。 耳に残るのは1日何回か、定められた時間に響くアザーンの祈りの声だ。「アッラーフ・アクバル」。初日はその大音響に驚いたが、たった5日にして聞こえないと寂しいという心境になってしまった。 グッドマネーは知らないが、どこかに2,3リラリ程度のリトルマネーがころがっていそうな。そんな気にさせる街だった。ちなみに空港まで送ってくれたのはトルコ人のケンちゃん(平井賢に似ているから)というカーリーヘアーのサッカー青年だった。「日本人は、トルコのひとは良いひとが多いというけれど、そんなことはないですよ。最近、田舎でも悪いひとがふえたので気をつけて。親切そうに近づいてきて、案外」と言っていた。Good business,good money.の一面なのだろうか。どこの国でも同じだけれど。 短いながら旅を終えていつも思うこと。ああ、これでもう旅へ行かなくてよいという安堵感。と、でも、もしかしたら・・・、という瓶の底にわずかに残った酒の雫を横目で見るような意地汚さだ。 しかし、もうエンドロールは終わった。幕も下りた。猫がいた。たくさん。

注3 犬もいた。

犬もいた。

ときどき。注4

注3/人間があげるものを、何でも食べてしまう。腎臓が心配だ。鶏の骨を投げるな。ムハマンドは大の猫好きだったので、いたるところに猫がいる。本当? 注4/短時間同行したトルコのおじさんが、ガラタ橋の浮浪者をさして「あのひとは、野良人間です」と言った。おかしくて笑いがとまらない。 注1/Paul Theroux/41年生まれ。「モスキート・コースト」の作者。/75年ロンドンからオリエント急行でトルコへ。さらに中近東、インド、東南アジア、日本、シベリアなどを鉄道旅行。「鉄道大バザール」という本を書く。30数年を経て同じルートを再訪。「goast train to eastern star」という本に。2011年講談社刊。 注2/ドナウに占める流域。ルーマニア30%、ハンガリー12%、オーストリア10%、ドイツ8%、スロバキア6%など。